「北陸けんせつミライ2025」

- 北陸地方整備局

- 企画部 技術管理課

- 安藤 達弥

北陸の元気を支える建設業の未来創造アクションプラン

北陸地方整備局では、建設業が抱える課題の解決に向け、『北陸の元気を支える建設業の未来創造アクションプラン「北陸けんせつミライ2025」』を策定し、「適正利潤の確保」「変わる待遇・働き方」「未来につながる建設現場」の3本柱に取り組んでいます。

URL: https://www.hrr.mlit.go.jp/pdf/mirai2025ver2.0.pdf

建設業界の現状と課題

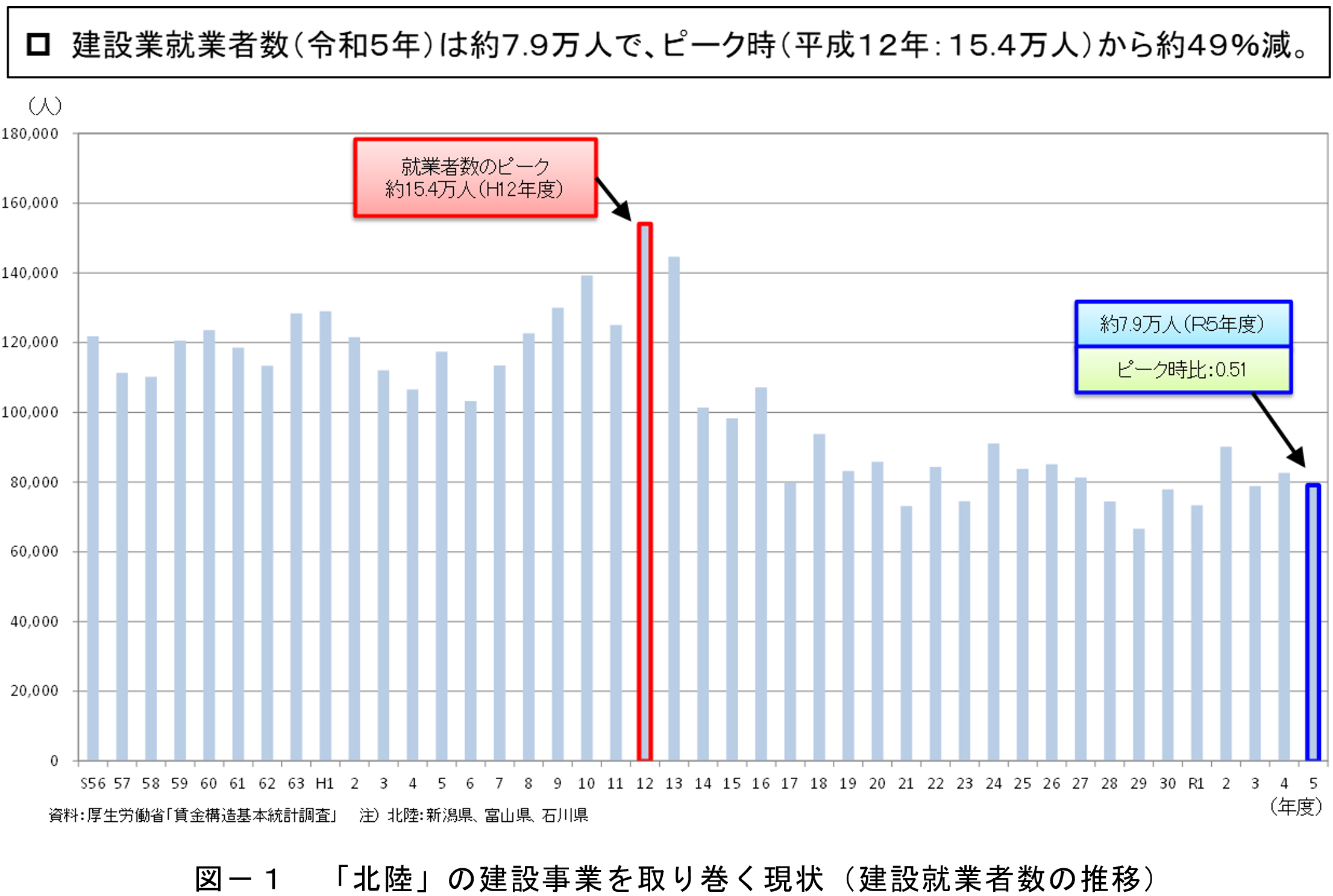

加速的に少子高齢化が進む中、地域の作り手、守り手である建設業界の担い手の確保は喫緊の課題となっています。(図-1参照)

このような現状を受けて、昨年4月から「時間外労働上限規制」が建設業にも適用され、6月には「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化を目的に「担い手3法」が改正されました。

北陸地方整備局においても、建設業が抱える課題解決に向けて、2023年12月に『北陸の元気を支える建設業の未来創造アクションプラン「北陸けんせつミライ2024」』を策定し、3本柱として、「適正利潤の確保」「変わる待遇・働き方」「未来につながる建設現場」を掲げ、処遇改善、働き方改革、省人化に向けた取り組みを進めてきました。

「北陸けんせつミライ2024」を実践していくなかで、建設業界からの声や「担い手3法」の改正などを受け、昨年12月にこの発展版である「北陸けんせつミライ2025」を策定したところであり、一層の処遇改善、働き方改革、省人化に向け取り組みを実践していきます。

「北陸けんせつミライ2025」

北陸地域は、日本列島のほぼ中央に位置し、三大都市圏・東北圏から概ね300km圏域に位置し、モノ作り産業が発展、発達した日本海側随一の工業圏であるとともに、近年では佐渡金山が世界遺産登録されるなど、地域特有のポテンシャルを有しています。

一方で、甚大な被害を及ぼした能登半島地震や豪雨災害、豪雪地域であるが故の短期集中豪雪など、地域基盤のリスクも有しています。

「北陸けんせつミライ2025」は、北陸地域のポテンシャルを引き出し、災害リスクを減らしていくことを、地域の作り手、守り手である建設業界が一緒になって取り組み、北陸が元気に、その結果、日本が元気になる世界を目指していくビジョンを描いています。

その実現に向け、建設業が将来にわたり活躍でき、人口減少の中でも選ばれる産業となるよう「3K(きつい・汚い・危険)」から「新4K(給与・休暇・希望・かっこいい)」へとネガティブなイメージを払拭し、建設業の魅力を高めることを目的に「北陸の建設業の未来創造に向けた3本柱」による取り組みを実践していきます。

柱その1「適正利潤の確保」

○建設事業におけるダンピング防止を徹底し、受注者の適正利潤が確保されるよう、適正価格による積算、適正工期の設定、物価高騰等にも対応した適正な設計変更を確実に実践していきます。

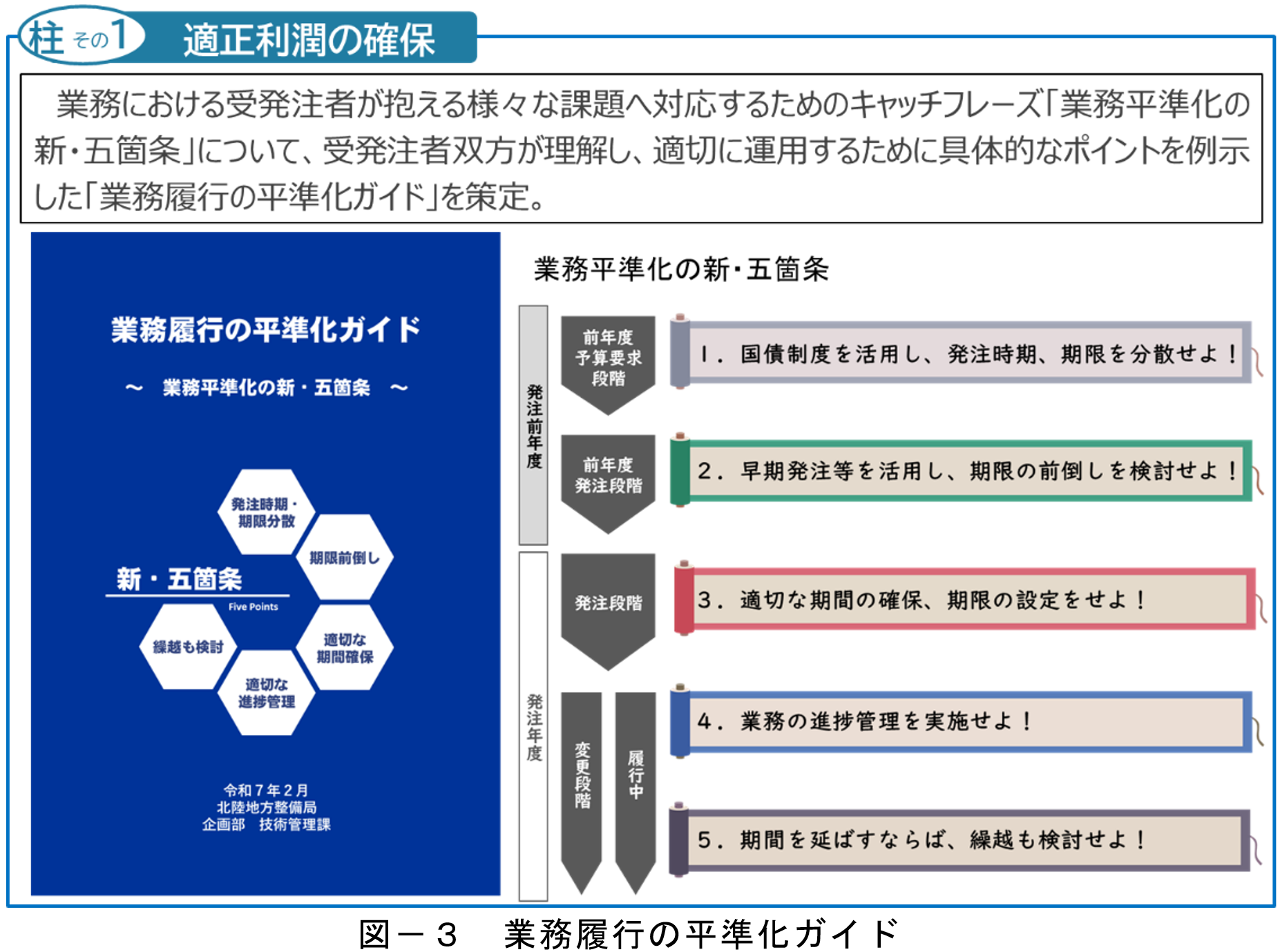

○技術者、技能者が限られるなか、通年にわたり効率的に仕事量が確保されるよう、工期・納期の平準化にも取り組んでいきます。特に業務の履行については、期限が第4四半期に集中していることから、本年2月に「業務履行の平準化ガイド」を策定したところであり、受発注者が抱える課題へ対応する『業務平準化の新・五箇条』の運用に取り組んでいきます。(図-3参照)

○適正な利潤を確保しつつ、良いものを適正な価格で造り、100年以上にわたってその機能を果たしていくとの観点から、最良の仕事に対して適正に契約できる総合評価方式(優位な差がつく技術提案設定や評価)をより厳格に実践していきます。

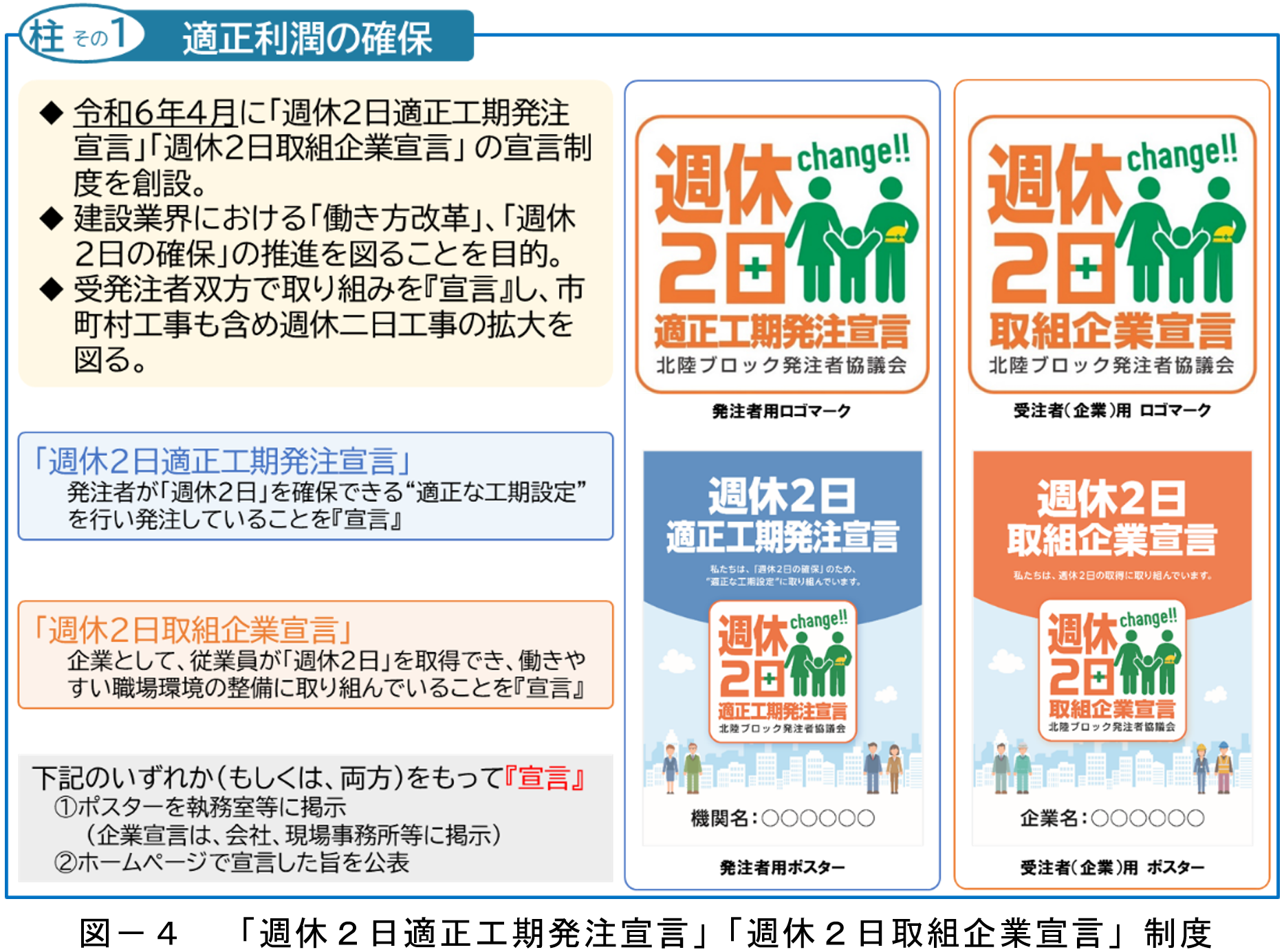

○北陸地方整備局だけでなく、各発注機関による週休2日による適正な工期設定、受注者自らも週休2日を実践されるよう、昨年度に創設した「週休2日適正工期発注宣言」「週休2日取り組み企業宣言」の拡大を図ります。(図-4参照)

柱その2「変わる待遇・働き方」

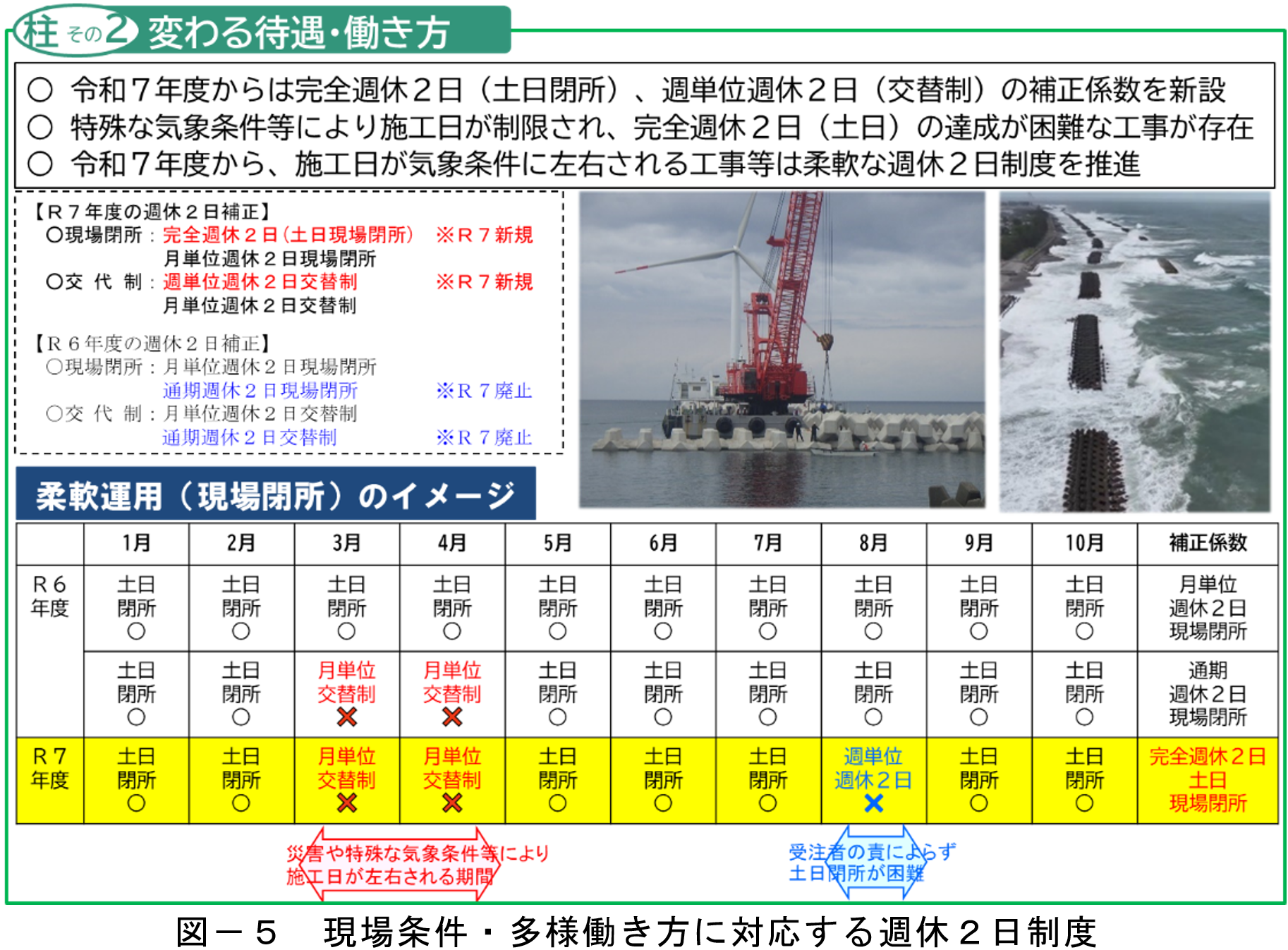

○北陸地方整備局では、平成29年度より週休2日制度の取り組みを開始し、順次運用拡充を図ってきました。令和6年度は原則全ての工事で完全週休2日(土日現場閉所)の運用を開始しましたが、降雪や波浪等の影響を受けやすい現場等では施工日が限定されるといった課題がみえてきたことから、令和7年度は、土日の現場閉所を原則としたうえで、現場の状況に応じた柔軟な週休2日の取得を可能とする運用に取り組んでいきます。

(図-5参照)

○「金曜日に依頼しない」「月曜日は依頼の期限としない」「定時間際、定時後の依頼はしない」「水曜日は定時の帰宅に心がける」「昼休みや定時以降の打ち合わせはしない」といった、受発注者相互のルールや約束事であるウィークリースタンスを徹底していきます。

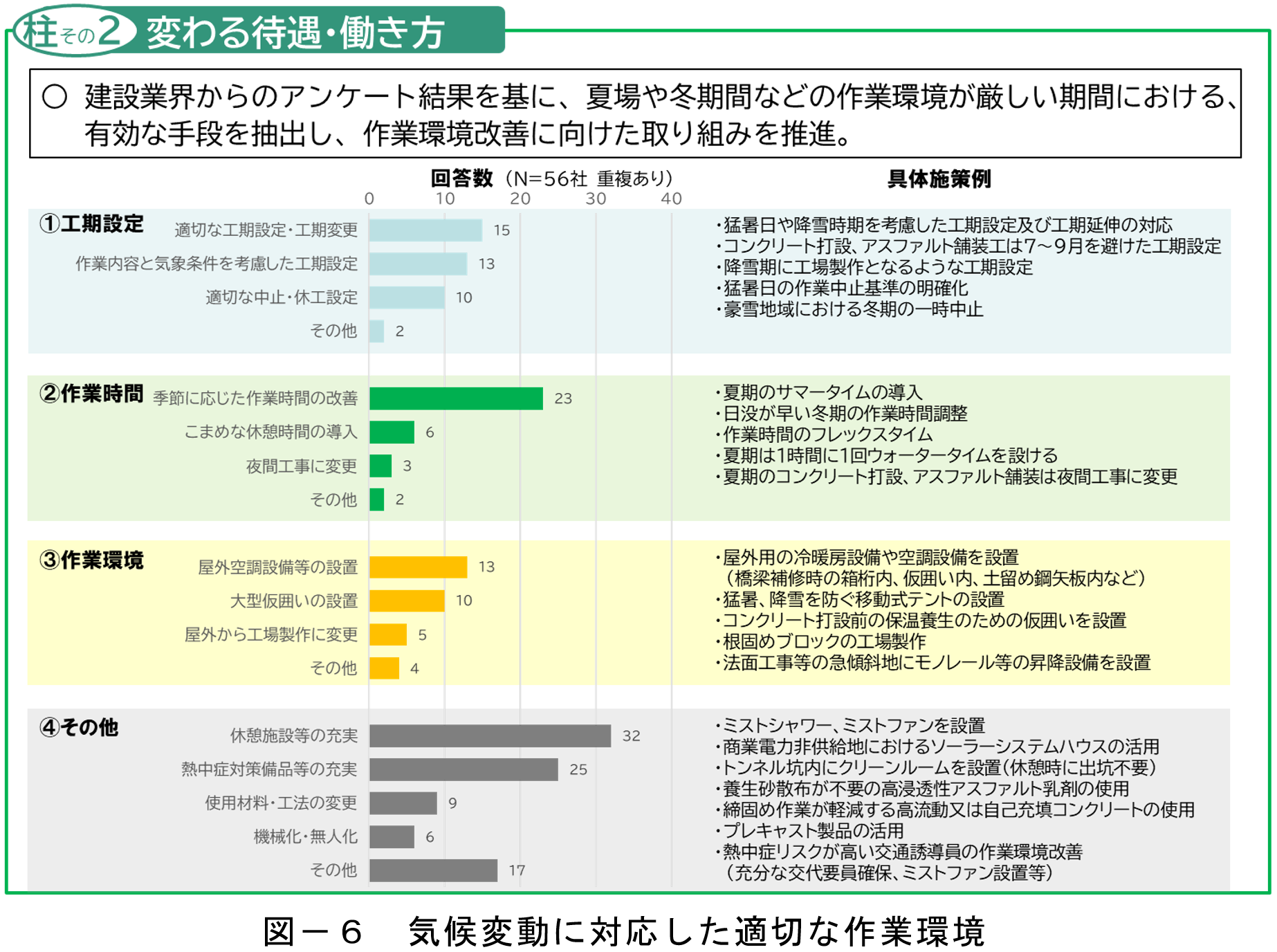

○屋外作業の多い建設業は、夏期(猛暑期間)、冬期(降雪期間)の作業環境は厳しいものとなることから、通年にわたり働きやすい環境が確保されるよう、建設業の皆様からのアンケート調査結果をもとに、現場環境改善に向けた試行工事に取り組んでいきます。(図-6参照)

柱その3「未来につながる建設現場」

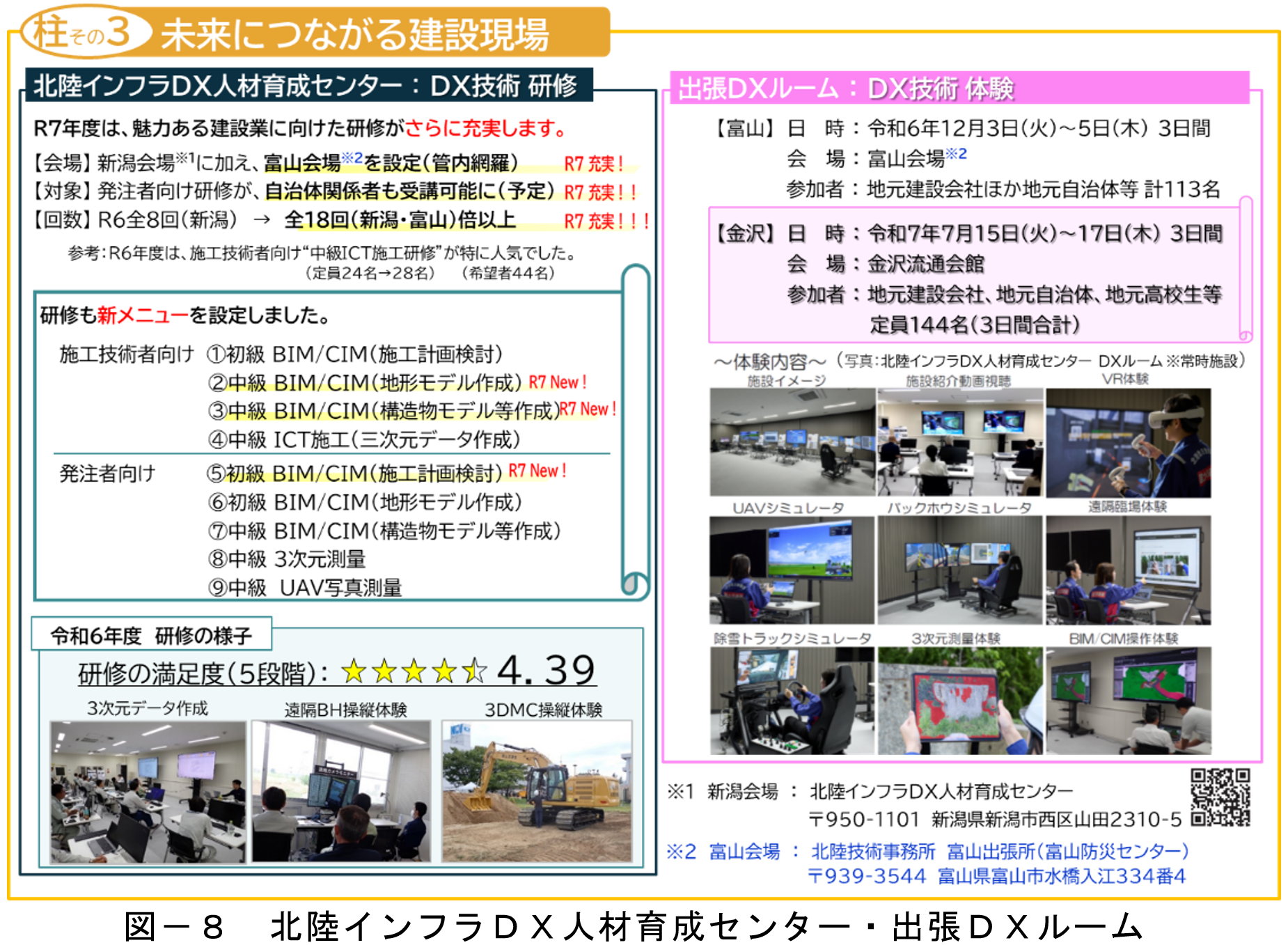

○BIM/CIMの原則適用やICT技術のより一層の活用はもとより、官民双方の人材育成に向け、昨年に開所した北陸インフラDX人材育成センターによる研修等を拡充していきます。(図-8参照)

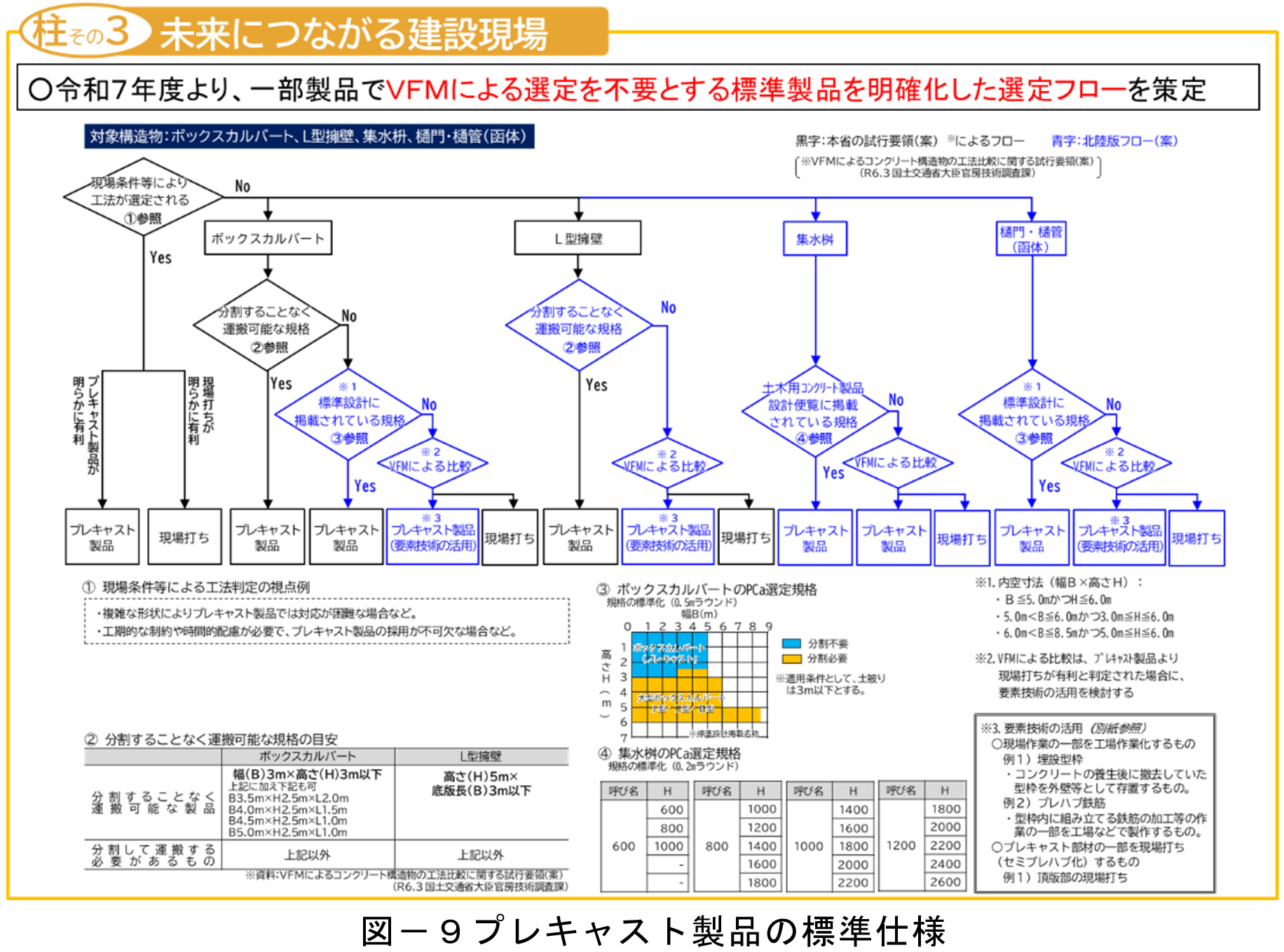

○北陸地方整備局では、令和3年度より全国に先駆けてVFM(Value For Money)によるプレキャスト製品の活用促進を図っています。令和7年度からは一部コンクリート製品を対象にVFMによる選定も不用とする、プレキャスト製品の標準使用化を推進します。(図-9参照)

○建設現場のオートメーション化の推進に向け、民間新技術の積極的な活用に取り組んでいきます。

(図-10参照)

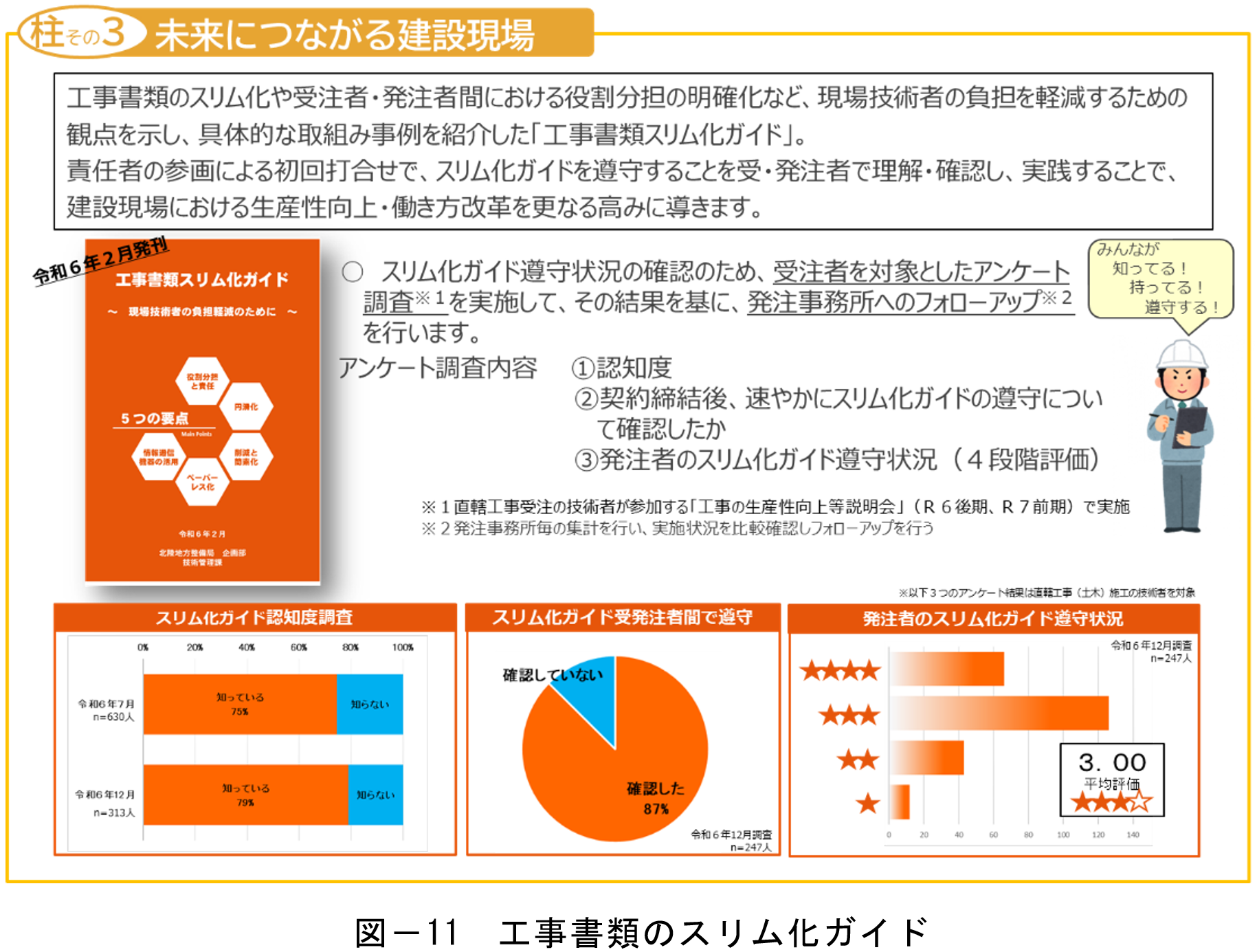

○技術者の負担低減に向け、受発注者の役割分担等を明記した「工事書類スリム化ガイド」の実践が現場隅々まで行き渡るよう認知度向上に務めるとともに、国、自治体の工事書類様式の統一化にも取り組んでいます。

(図-11参照)

直轄から公共セクター(県・市町村)・民間へ

この北陸地方整備局の取り組みは、各コミュニケーションの場を通し、県・市町村の公共セクターから民間にまで広げ、建設業全体で好循環の実現を目指します。

| ■問い合わせ先 国土交通省 北陸地方整備局 企画部 技術管理課 電話:025-280-8880(代表) / Eメール:kikaku@hrr.mlit.go.jp |