地質リスク調査検討業務の活用

- 新潟県地質調査業協会

- 株式会社 興和

- 池田伸俊

土木事業での地質リスクを回避するために、地質調査が果たす役割

1)様々な地質リスク

入社してから数年が経過した頃、高田平野と頚城丘陵の境界付近で、建物の支持層確認のための地質調査を実施したことがあった。調査地は高田平野の縁に当たり、第四紀完新世の未固結堆積物とその下位に新第三紀鮮新世の堆積岩(砂岩シルト岩互層:当地の支持層)が分布する。建物の規模がそれほど大きくなく、当初、建物の両端で調査ボーリングを実施したが、支持層である堆積岩の分布深度が極端に違ったため、調査ボーリングの追加を提案し、敷地全体で行うこととなった。その結果、丘陵の縁から平野に向かって堆積岩の上面深度が急激に深くなっていることを確認し、建物の基礎もこれに合わせて当初計画から修正設計がなされた。もし、建物が小規模であることを理由にボーリングが1孔であったら支持層となる堆積岩の上面深度の急激な変化に気づくことができず、“支持層急変”という地質リスクが発現したであろう。この時は、地質リスクという概念は頭になかったが、今思えば、地質リスクを回避した事例ということになるかもしれない。このように、身近な現場にも地質リスクが潜んでいる。

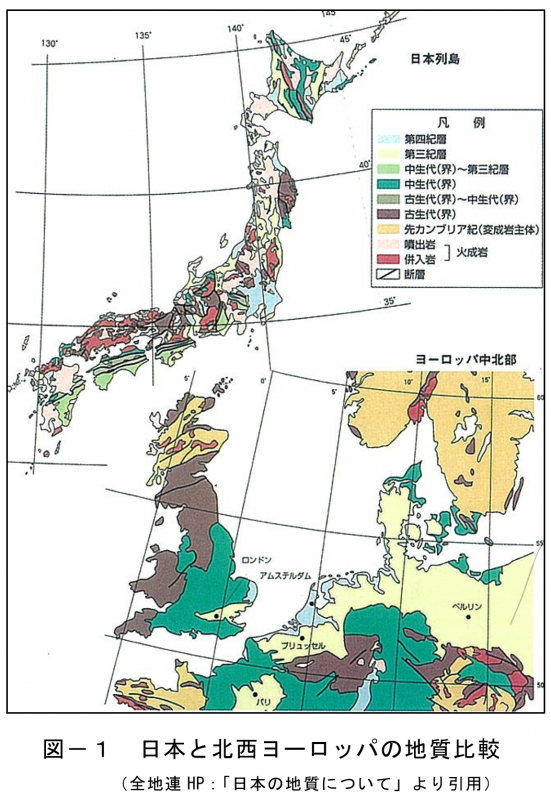

それでは、なぜ、日本には様々な地質リスクが潜んでいるのか。一言でいえば、日本の地下に分布する地質が非常に複雑で多様であることによる。下図-1は日本列島とヨーロッパ北西部の地質分布の比較であるが、日本列島の地質がいかに複雑であるかが分かる。

日本列島の地質的特徴は、古生代から第四紀まで様々な時代の地質が分布することに加えて、多くの断層や活火山が存在することや広い沖積平野が形成されていることなどが挙げられる。

そのため、日本ではその地域特有の様々な地質リスクは潜んでおり、リスクを把握せずに事業を進めた場合、ひとたびリスクが発現すれば、工事の手戻りや大幅な設計変更を余儀なくされることも少なくない。

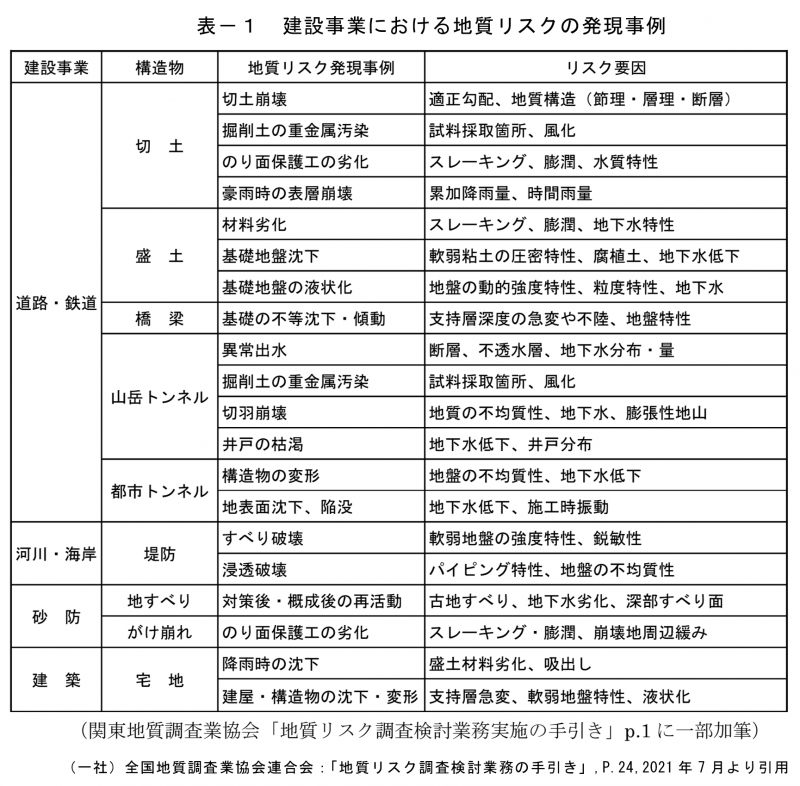

表-1は、土木建設事業における建設事業と地質リスク発現事例とリスク要因の関係を整理したものである。ここで、リスク要因とは、その土地に分布する地質が有する性質(層相や分布状況、特性など)であり、目的とする建設事業によって、同じリスク要因であっても、異なる地質リスクの発現につながることを示している。例えば、地質構造や地質の不均質性、支持層深度の急変など、地質分布に関わる性質に着目すると、

切土であれば → 切土崩壊

橋梁であれば → 基礎の不等沈下、傾動

山岳トンネルであれば → 切羽崩壊

宅地であれば → 建屋・構造物の沈下・変形

という異なる地質リスク発現現象につながるリスク要因であることが分かる。

2)地質リスクを回避するためにやるべきこと(地質リスクマネジメント)

それでは、地質リスク発現を回避するためには、どのようにすれば良いだろうか。

道路開設や構造物構築など、様々な建設事業を進める場合、あらかじめ、

事業の計画地域にどのような地質が分布し、その地質がどのようなリスク要因を有しているか、

どのような地質リスク発現が予測されるか

を把握して対策を講じて事業を進めて行けば、地質リスク発現を回避・低減することができる。

全地連:「地質リスク調査検討業務の手引き」(2021年7月)(以下、手引き)では、このような“事業における地質リスクを抽出、分析・評価し、最適な対応を実施する継続的なプロセス”を、地質リスクマネジメントと定義している。

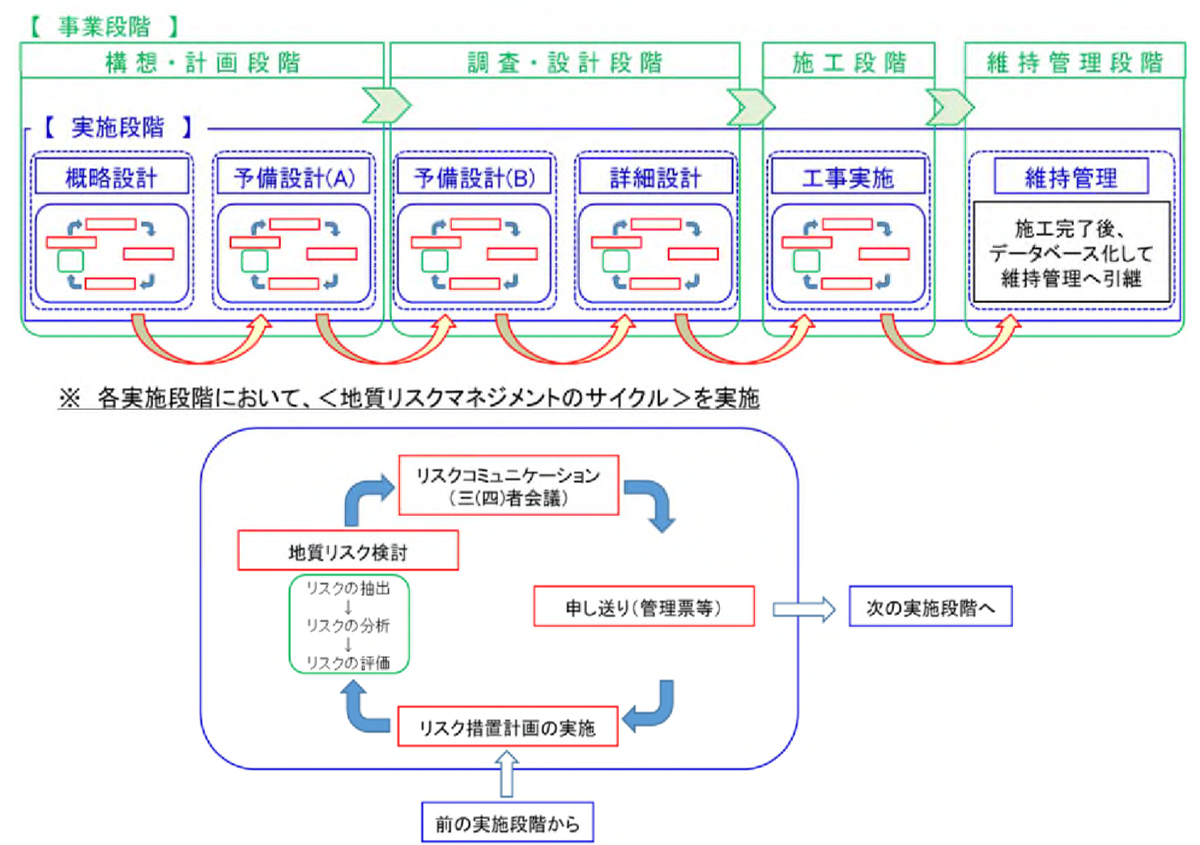

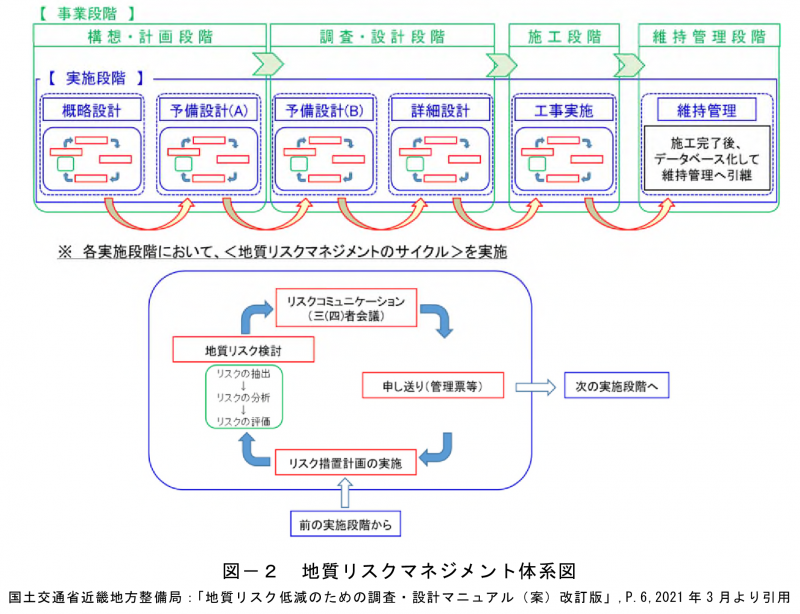

また、国土交通省 近畿地方整備局:「地質リスク低減のための調査・設計マニュアル(案)改訂版」(令和3年3月)(以下、マニュアル)では、地質リスクを回避・低減するためのプロセスとして、

“各事業段階で地質リスクを評価して、その対応方針を設計計画に反映することが重要となる。各事業段階でリスクコミュニケーションを図り、必要な後続調査を効率的に行い、その結果を地質リスクの再評価に反映して地質リスクの評価の精度を高めることにより、事業を通して地質リスクの低減を図ることができる”

としている。そして、具体的な手法として、マニュアルでは、下図-2の地質リスクマネジメント体系図を示している。これより、各事業段階において地質リスクマネジメントのサイクルが廻り、地質リスク検討及びリスクコミュニケーションが実施される。

このサイクルの中で、直接的に地質リスクを扱い中核的役割を果たすのが地質リスク検討であり、文献資料調査や地表地質踏査、各種地質調査 等により、地質リスクの抽出・分析・評価を行い、設計計画を踏まえた地質リスクへの対応方針(回避・低減・保有)を策定する。なお、高い専門性を必要とする内容であることから、中心的役割は専門知識と豊富な経験を有する地質技術者が担うものである。

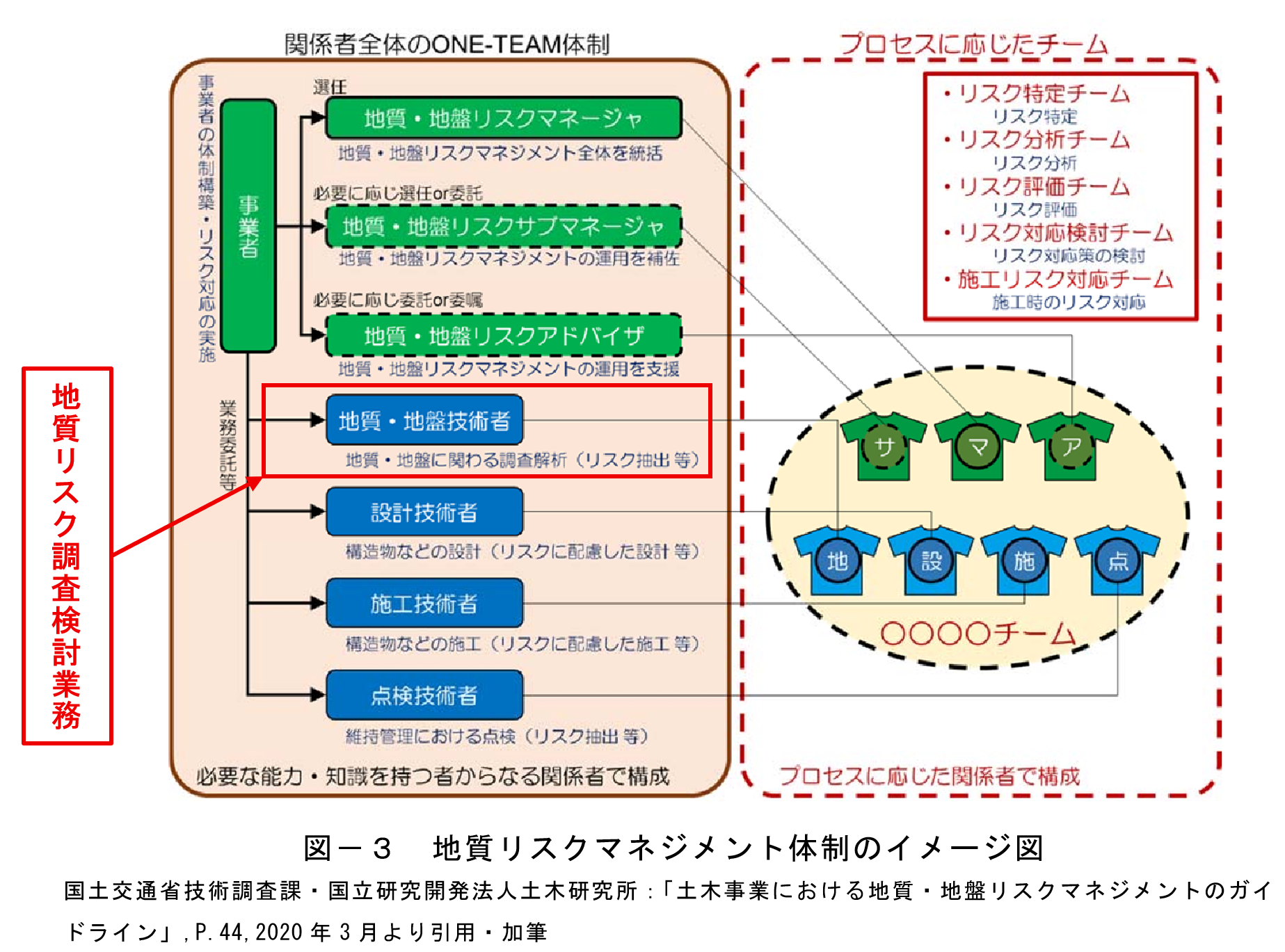

また、国土交通省技術調査課・国立研究開発法人土木研究所:「土木事業における地質・地盤リスクマネジメントのガイドライン」(2020.3)(以下、ガイドライン)では、

“リスクマネジメントにあたっては、リスクに関する技術的な観点及び経営の観点から、

適切な体制を構築することが重要である”

としている。図-2の各事業段階でのリスクコミュニケーションは、この適切な体制によっておこなわれるものである。その際のメンバーは、内部・外部からの必要な能力・知識を持った関係者で構成され、事業者、地質・地盤リスクマネージャ、地質・地盤技術者、設計技術者、施工技術者、点検技術者からなり、図-3の地質リスクマネジメント体制のイメージ図にしめすような役割を有する。ここで、図中において、地質・地盤技術者が関わる調査解析が、

地質リスク調査検討業務 という位置付けとなる。

3)地質リスクマネジメントにおける地質リスク調査検討業務の役割

地質リスクマネジメントは、事業の各段階において利用可能な情報および追加調査等によって取得される情報を基に地質リスクを評価し、最も適切なリスク対応を決定するプロセスであり、地質リスクマネジメントのサイクルを継続的かつ効果的に運用するためには、事業段階に応じた地質リスク調査検討業務の実施が有効となる。

地質リスク調査検討業務では、各事業段階において利用可能な情報および追加調査等によって取得される情報によって地質リスク解析を行い、地質リスクを抽出・評価する。地質リスクマネジメントは、この評価に基づき、最も適切なリスク対応を決定するものであり、事業段階や各工程で後工程へと継続的に実施して行くことが基本である。

次に、図-4の地質リスク調査検討業務の実施方針(案)は、手引きから各事業段階における地質リスク調査検討業務と地質調査業務の関係を引用したものである。

.png)

この図から、各事業段階で実施される地質リスク調査検討業務は、その実施内容や検討項目、成果品等が異なっていることが分かる。このため、地質リスク調査検討業務を軸として、設計業務、地質調査業務が密接に連携(リスクコミュニケーション)することがポイントとなる。

特に、事業の構想・計画段階において現地調査の実施が限られているために、事業化後に地質リスクが顕在化し、大きな影響を及ぼす事象が時折発現しており、事業の初期段階における地質リスク検討が特に重要であると言える。

4)地質リスク調査検討業務の活用

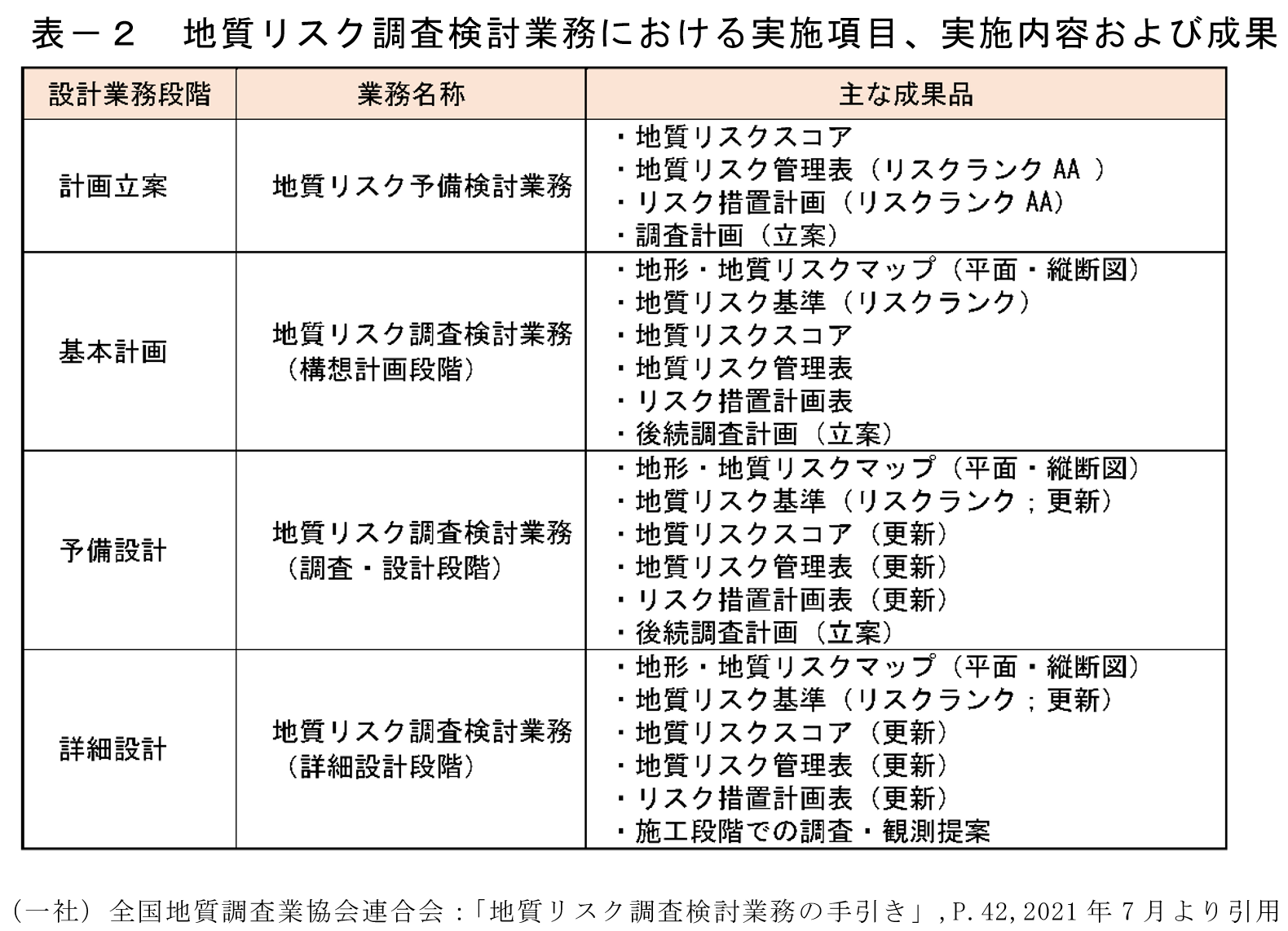

表-2は、地質リスク調査検討業務における実施項目、実施内容および成果を示したものである。地質リスク調査検討業務は、①~⑤の項目を1サイクルとし、対象とする事業の計画諸条件の確認を行ったうえで、対象事業に対して影響を及ぼす恐れのある地質リスク情報を抽出し、抽出した地質リスクの分析・評価を実施する業務である。

さらに、事業を推進するうえで課題となる地質リスクの対応方針を検討するとともに、地質リスク情報の確度を高めるための後続調査計画も検討・立案する。

ここで、事業段階・事業熟度の変化、地質調査の進展等により条件や得られる情報が変化すると、地質リスク情報の内容や精度が異なってくるため、分析や評価レベルも変化し対応方針にも影響を及ぼすことになる。したがって、事業段階が変化するタイミングでは、地質リスク調査検討業務を繰り返し継続的に実施することが適切である。

このように、地質リスク調査検討業務の主眼は、各建設段階において地質リスクを抽出・分析・評価し、対応を検討することにあり、地質リスクマネジメントの中核をなす業務として、積極的な活用が期待される。

以 上

問合せ先:株式会社 興 和 調査部

池田伸俊

Email n-ikeda@kowa-net.co.jp

住所 〒950-8565

新潟市中央区新光町6-1

電話 025-281-8815(調査部直通)

【引用文献】

1)(一社)全国地質調査業協会連合会HP:「日本の地質について」(検索日:2025/7/9)

2)(一社)全国地質調査業協会連合会:「地質リスク調査検討業務の手引き」,2021年7月

3) 国土交通省近畿地方整備局:「地質リスク低減のための調査・設計マニュアル(案)改訂版」,2021年3月

4) 国土交通省技術調査課・国立研究開発法人土木研究所:「土木事業における地質・地盤リスクマネジメ ントのガイドライン」,2020年3月