現況構造物の3D化とICTバックホウによる排雪作業

- (一社)新潟県建設業協会

- 株式会社 森下組

- 森下 真朋

1.はじめに

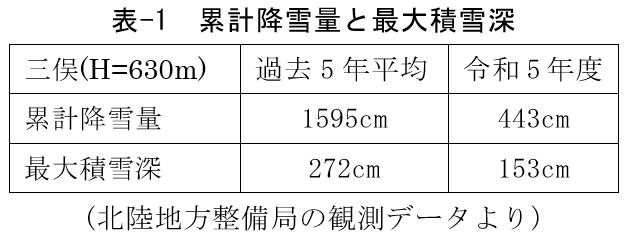

本工事は新潟県の豪雪地帯である南魚沼郡湯沢町の延長13.1kmに及ぶ国道17号の除雪作業である。過去5年平均の累計降雪量は1595cm、同最大積雪深は272cmと路線上で最も降雪量が多くなる標高330m~710mの区間での作業となる。

工事概要

(1) 工 事 名:R5湯沢工区除雪作業

(2) 発 注 者:国土交通省長岡国道事務所

(3) 工事場所:新潟県南魚沼郡湯沢町貝掛~南魚沼郡湯沢町湯沢字中島川原

(4) 工 期:令和5年10月1日~令和6年3月31日

2.現場における課題・問題点

除雪作業において排雪作業は欠かせないものであるが、排雪作業の問題点として堆雪をバックホウで掻き出すときに既存の構造物を壊してしまう可能性が上げられる。これまでの対策は降雪前に路線のビデオ撮影を行ったり、googleマップのストリートビュー機能を使用したりして既存構造物の位置確認を行っていた。その場所での排雪に慣れているオペレーターであれば、どこにどんな構造物が埋まっているか感覚的にわかっているが、初めてその場所で排雪を行うオペレーターは作業も慎重になり作業スピードも遅くなる。場合によっては既存構造物を破損させてしまうことも考えられた。また、作業員の高齢化によりオペレーターの確保も難しくなっていく中、除雪技術の継承には時間がかかり、誰でも排雪に対応できるようにする必要があり、世代交代を早急に進めたい思いがあった。

3.対応策・工夫・改善点と適用結果

①排雪箇所の3次元点群化

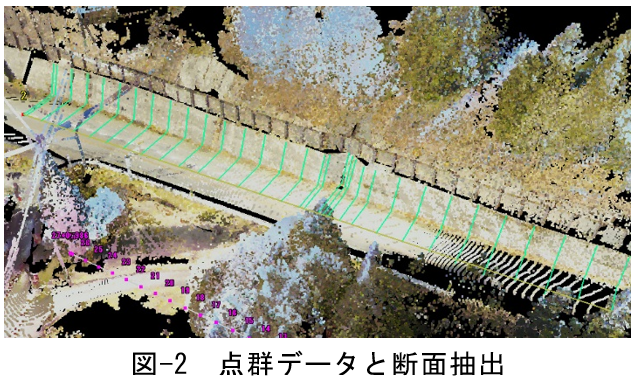

今回の対象箇所は擁壁とせり出し防止柵が設置された区間となる。地上レーザースキャナ「GLS-2000」を使用して排雪箇所の現況構造物の3次元点群化を行った。対象箇所は延長130mであったため、対象範囲を囲うように4点基準点を設け、測定は後方交会で2箇所から行った。基準点は標高だけベンチマークから計測し、X、Yは現場のローカル座標とした。(現場近くに基準点がなく、後で行うローカライゼーションで対応できるため)

②3次元点群から3Dモデルの作成

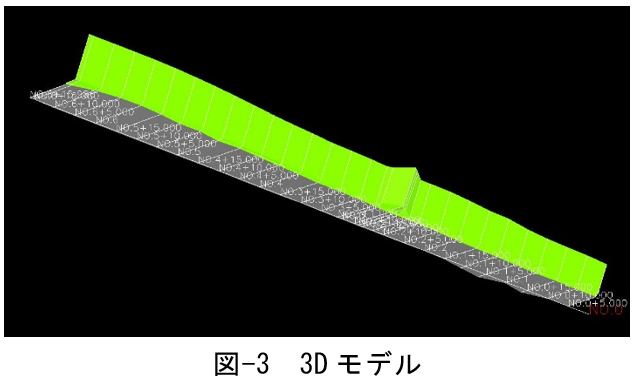

点群のままではICTバックホウで使用できないため、面データに変換する必要がある。手順としては点群処理ソフトに測定した点群を取り込み後、現道上に中心線を任意に設置し、5mピッチで断面を取得するほか、擁壁の横断変化点でも断面を取得する。続いて取得した断面の特異点(擁壁の肩や勾配変化点など)を抽出し断面の点を減らし簡素化する。この簡素化した断面と任意設置した中心線データを3Dモデル作成ソフトに取り込み、面データを作成する。

③ローカライゼーションとデータ取り込み

GNSSを使用し、現地座標のローカライゼーションを行う。現地の擁壁にはアンカーが施工されているため、作業時には40cmオフセットさせる。

④ICTバックホウでの排雪作業

ICTバックホウは0.25m3のレトロフィット(後付けマシンガイダンス機)で行った。令和5年度は例年よりも降雪量が少なかったが(累計降雪量443cm)、オフセット面の誤差も5cm程度となり、経験の浅いオペレーターでも構造物を破損すること無く作業を終えることができた。

4.おわりに

ICTバックホウでの排雪で難しかった点を上げると、バケットの形状やブームの長さを変更すると、その都度キャリブレーションを行わなくてはならない点が上げられる。また、調整基準点の設置場所にも注意しなければならない。車道に近く配置しすぎれば除雪の際に亡失してしまうし、逆に路肩に寄りすぎれば堆雪の中に埋もれてしまう(今回の作業では路肩に寄りすぎたため、基準点の確認に時間を要した)。

今後は3次元化する範囲を広げ、全工区にひろげていきたいと考える。理想としてはガードレールなどの附属構造物なども面データ化できれば排雪作業中の構造物の破損も少なくできるが、点群から面データを作成する手順を効率化しないと難しいと感じた。