R6能越道 山ノ上地区道路改良その4工事 奥能登地域における建設用3Dプリンティング技術を活用した排水構造物の製造・施工と今後の展望について

- (株)豊蔵組

- 吉田 照紀

1.はじめに

能越自動車道「輪島道路」は、“輪島IC(仮称)”から“のと里山空港IC”を結ぶ延長11.5km(内4.7km供用済み)の自動車専用道路である。【図-1】

令和6年1月能登半島地震および令和6年9月奥能登豪雨により輪島道路でも被害が発生した。この輪島道路は、輪島市から金沢方向や富山県境および中部圏の主要都市を結ぶ高規格道路となることから、復旧復興に向け早期の完成と全線開通が求められている。

今回、本工事では能登半島地震からの復旧復興促進に資する新技術の活用を目指し、建設用3Dプリンティング技術[以下:3Dプリンタ]を活用した排水構造物の製造と施工を行った。

3Dプリンタは(株)Polyuse(ポリウス)製を使用した。同社はマシン開発およびマテリアル開発を手掛けている国内の会社であり、3Dプリンタ構造物が建設業界において標準的に使用できる環境整備を進めており、職人不足等の課題解消を目指している。

2.工事概要

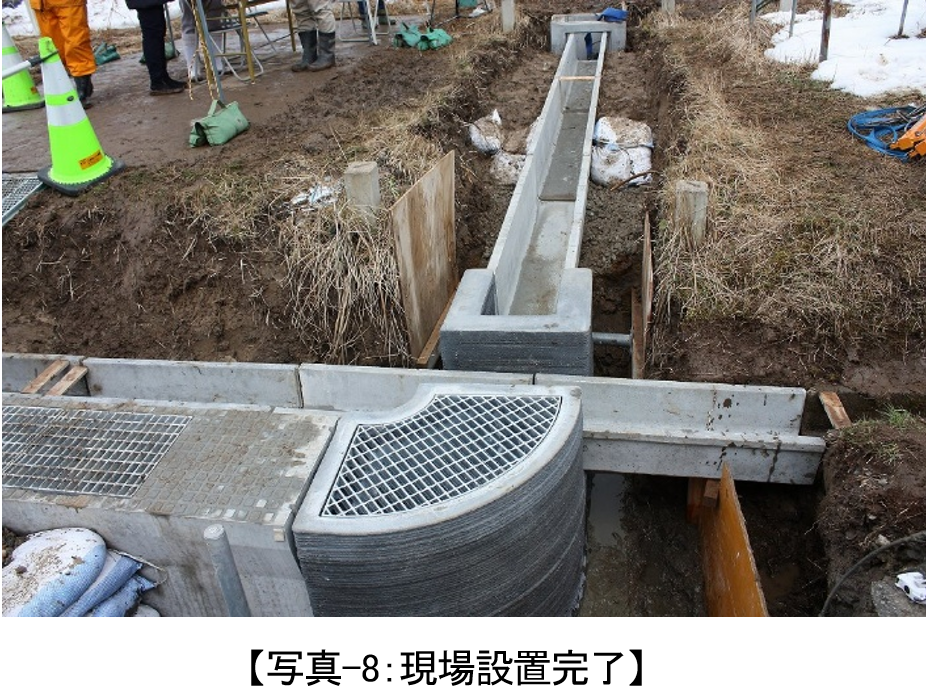

対象箇所は、輪島道路からの道路排水が事業用地外に排水される流末排水箇所で、奥能登豪雨の教訓により排水構造物の機能について注意する必要がある場所であった。

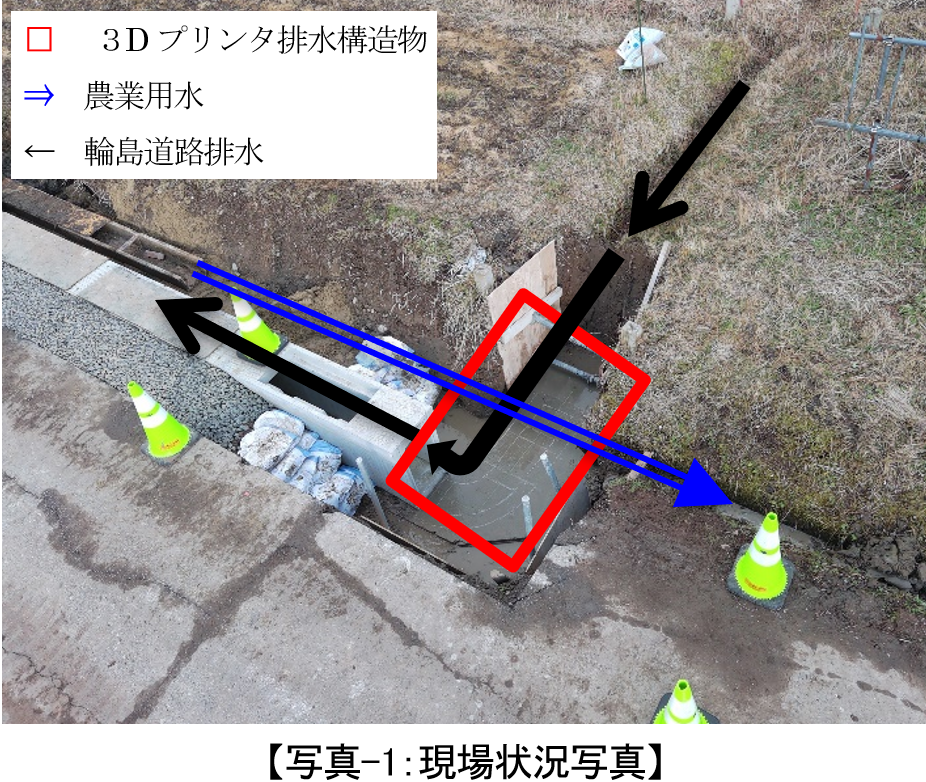

対象構造は、農業用水が上段を通過し下段に輪島道路排水が通過する立体交差形状であった。また、輪島道路排水は直角に流出方向を変える形状でもあった。【写真-1】

3.問題点と課題

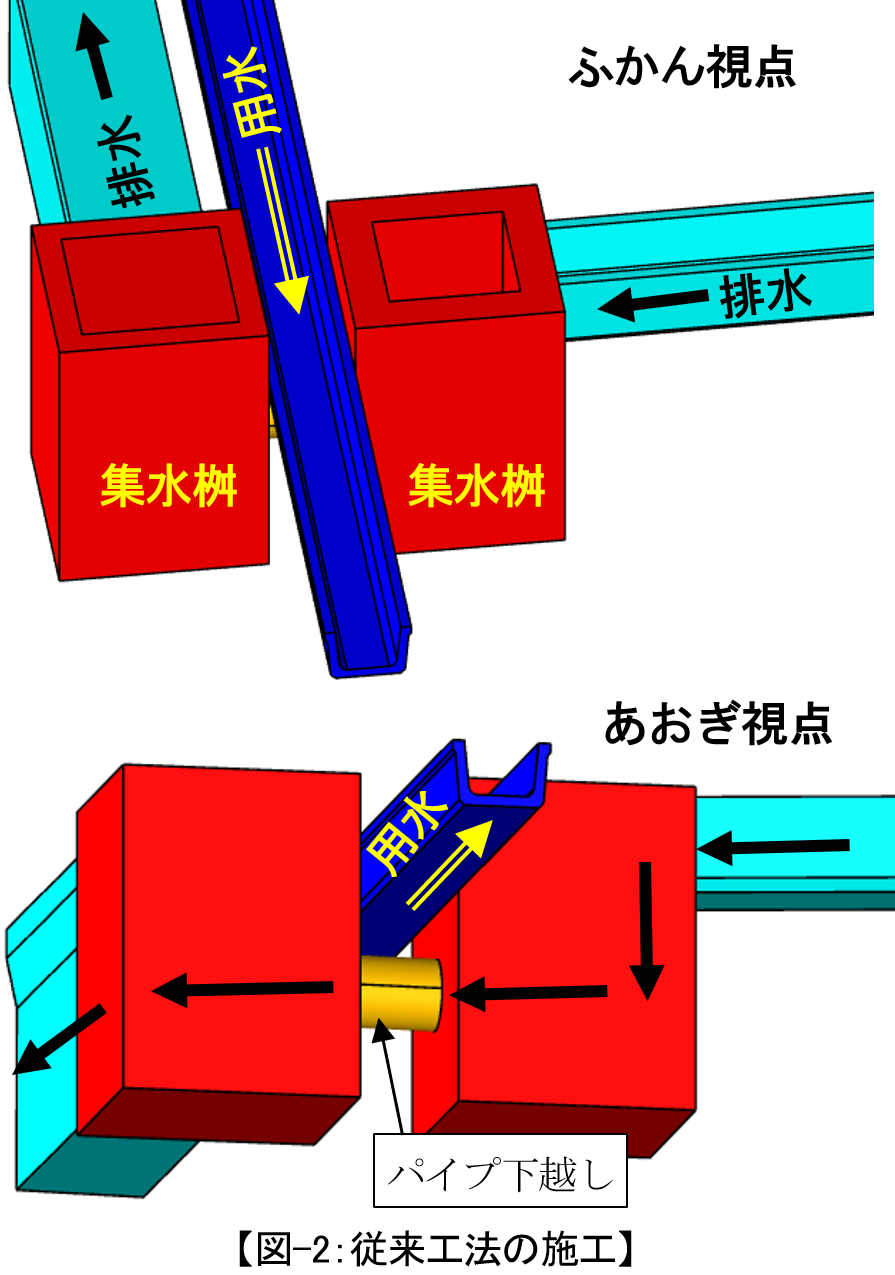

従来工法では、農業用排水を挟み込むように集水桝を設置し、農業用水の下越しに集水桝間をパイプで接続する構造となっていた。【図-2】

この構造では以下の懸念事項がある。

- 集水桝の矩形形状断面からパイプの円形形状断面に変化するため、断面変化が大きく土砂や落ち葉で閉塞する可能性がある。

- 排水方向が直角に変化することから、流速や流量が多い場合、排水の跳ね上がりが多くなる。

- 2基の集水桝をパイプで接続することから、作業工程が多く設置に手間がかかる。

4.最新技術を活用した解決策

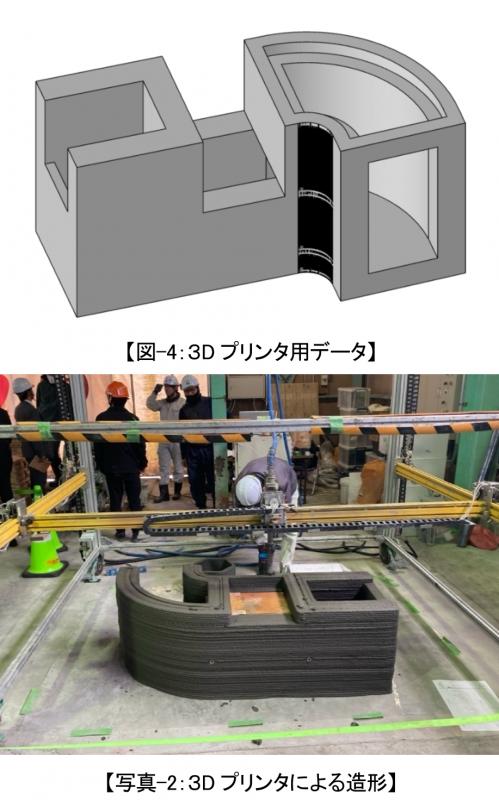

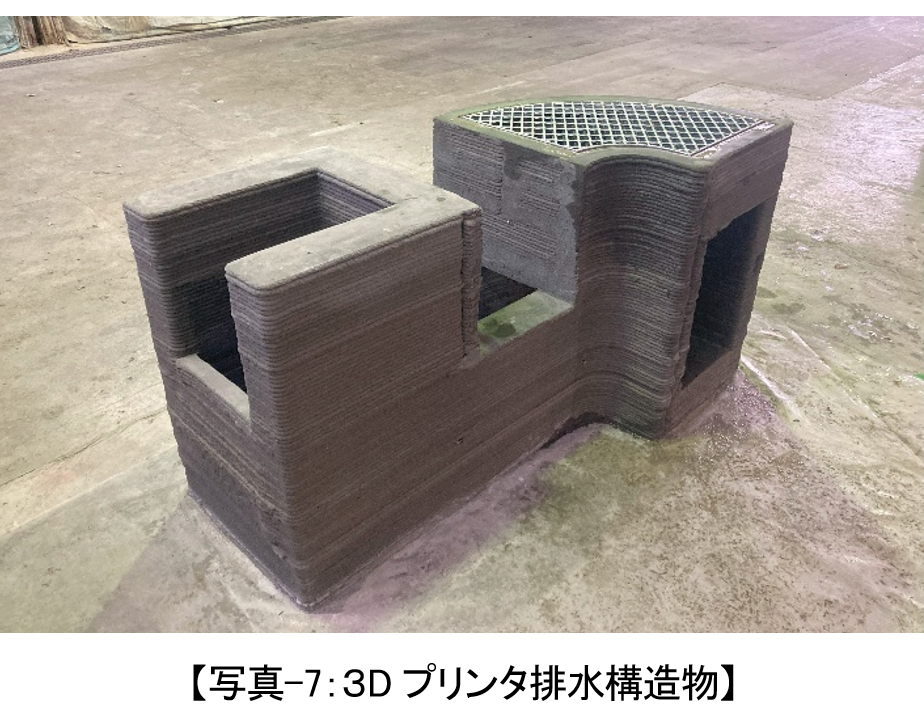

近年建設業界において、3Dプリンタによる構造物が利用され始めている。この3Dプリンタは高強度の特殊モルタルを積層しながら所定の形状に短時間で造形できる。今回のマシンでは、厚さ1cm、幅3cmを一筆書きで積層していき、5時間弱で造形が完了した。

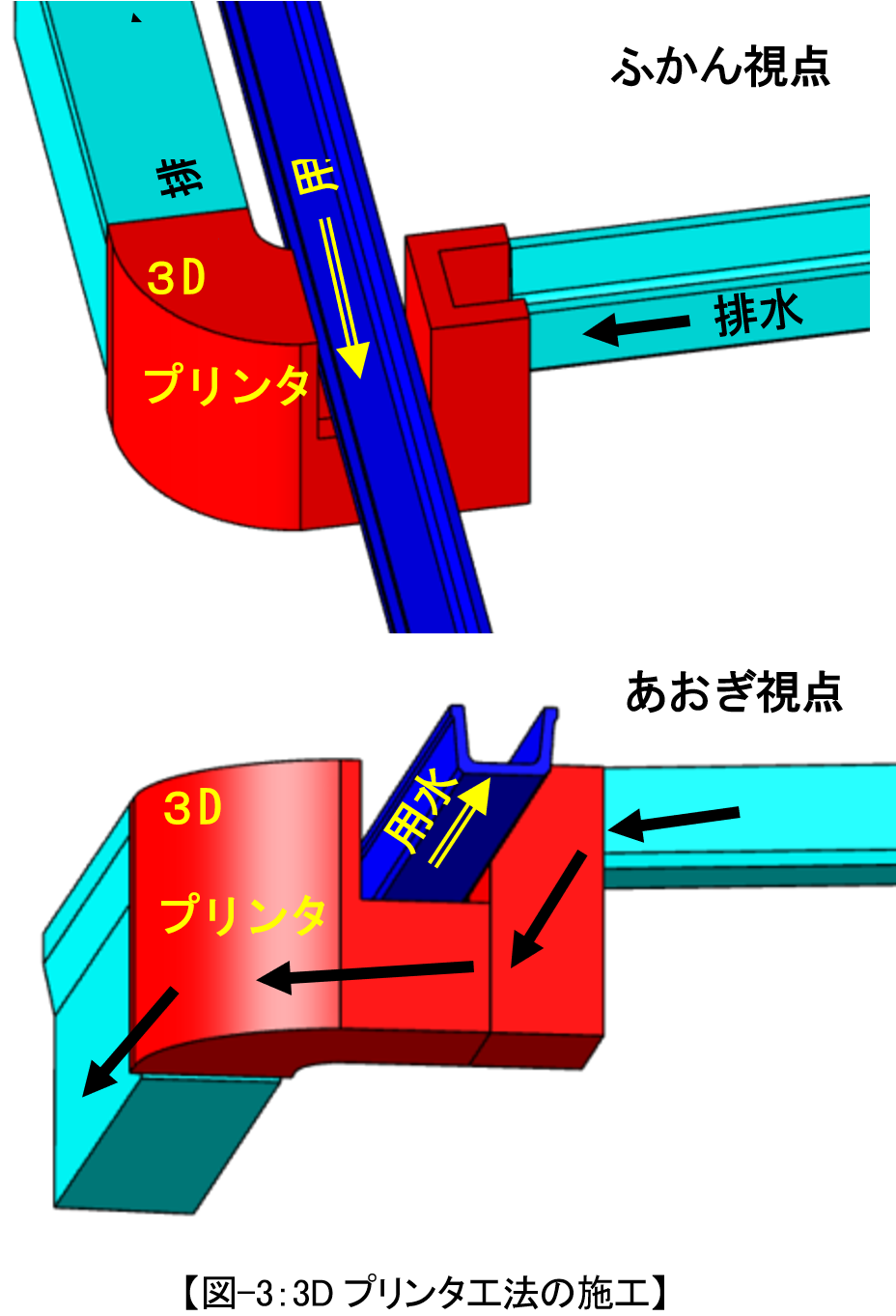

3Dプリンタは曲線形状も直線形状も難なく造形が可能であることから、従来工法ではあまり使用されない複雑な形状を採用しやすい。

今回の排水構造物は3Dプリンタの得意とする曲線形状を取り入れて設計し従来工法におけるデメリットを解消した。【図-3】

4-1.実施フロー

- 発注用データ作成

自社3次元CADにてBIM/CIMモデルを作成。

- 3Dプリンタ用データ作成 【図-4】

3Dプリンタ用にモデルを再作成。

- データ照査

3Dプリンタ専用ソフトで作成したモデルの形状寸法を自社3次元CADで照査。

- 品質確認用供試体製作

モールド供試体および積層供試体製作

- 3Dプリンタによる造形 【写真-2】

造形時間は5時間弱で完了。

- 養生 【写真-3】

施設内で7日間シート(封かん)養生。

- 現場設置 【写真-4】

現場設置は1時間程度で完了。

4-2.品質管理

品質確認用圧縮強度試験の供試体は、2種類の方法で作成を行った。

●モールドにより試料を採取し室内気中養生後、圧縮強度試験を実施。【写真-5】

σ7=33.5N/mm2(7日間平均気温11.0℃)

σ28=61.5N/mm2(28日間平均気温9.5℃)

●積層供試体を作成し対象構造物と同条件で養生(封かん養生)後、コア採取した供試体で圧縮強度試験を実施。【写真-6】

σ7=26.4N/mm2(7日間平均気温3.0℃)

σ28=47.3N/mm2(28日間平均気温5.4℃)

製造時期は1月~2月の冬期で、28日間の日平均外気温はかなり低かった。しかし、この環境でも対象構造物と同条件で製造し養生した積層供試体は目標強度の45N/mm2を超えており、品質が保証できる材料であった。

5.費用対効果

5-1.費用の比較

今回の企画条件に限定して費用比較をおこなった。

●標準積算価格:1.0(従来工法)

●現場打コンクリート実績価格:1.3

●コンクリート二次製品:1.4~1.7

●3Dプリンタ:2.1

5-2.効果の比較

製造工程と現場設置作業について、作業時間(省力化)と作業者数(省人化)を比較した。【表-1】 ※養生時間は考慮なし。

| 項目 | 延べ作業時間 | 延べ作業者数 |

| 従来工法 | 20時間 | 6人 |

| 3Dプリンタ | 8時間 | 3人 |

【表-1:効果の比較表】

●従来工法(矩形形状)

・型枠組立:8h×2人

・生コン打設:4h×3人

・型枠脱型:4h×2人

・設置:4h×3人

●3Dプリンタ工法

・造形(準備、片付け含む):7h×3人

・設置:1h×3人

5-3.費用対効果の評価

従来施工では脱型作業が必要なため、養生期間を経て脱型まで数日を要す必要がある。しかし、3Dプリンタ構造物は脱型の必要がないことから次施工への移行がスムーズに行えた。また、型枠大工等の特殊技能者や現場作業従事者が少なく労務者不足の解消ができた。

被災地の奥能登地域では、労務者不足による労務単価上昇や建設資材高騰により標準積算価格や実勢価格は高騰する。対して3Dプリンタによる構造物は需要拡大による材料費低下が期待できる。今後は流通することで従来工法と3Dプリンタとの価格差は縮まってくると思われる。近い将来、3Dプリンタの方が安価となる可能性もある。 3Dプリンタ構造物は特殊な形状の構造物に対して非常に有効であり、規格品を大量に製造できるコンクリート二次製品との共存が大きな効果を発揮すると考えられる。【写真-7】【写真-8】

6.今後の課題

①ファイル形式について

BIM/CIMにおける構造物モデルのファイル形式はIFC形式を統一形式として採用している。しかし、3Dプリンタモデルのファイル形式はソフトによってさまざまである。

今後、データ交換形式の互換性が良くなればデータの照査作業が省略でき、今以上に効率よく製造が可能となる。

②マテリアルについて

特殊モルタルの品質は申し分ないが、すり減り抵抗性の試験を行い試験結果が良好であれば、砂防や河川の通水部でも積極的に利用できる。

7.おわりに

今回の企画で当初は3Dプリンタにより従来と同じ矩形形状の集水桝を2基製作しようとした。しかし、集水桝に曲線形状を採用し一体に製造した排水構造物としたことで、性能と施工性は向上され、費用対効果は飛躍的に上がったと考える。

従来の形状にとらわれないで、何をどのような形で作るかが重要な要素であり、今後素晴らしい発想が生まれ、3Dプリンティング技術により建設業が大きく変化すると期待できる。

最後に、本格化する能登の復旧復興事業でも、建設用3Dプリンタを積極的に活用することで、復旧復興の一助になるとの考えの企画に対し、多大なご協力をいただいた、発注者の国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所をはじめ、関係者の方々に感謝申し上げます。

| ●問い合わせ先株式会社 豊蔵組 生産技術部TEL(076)263-2231 |